鵞足炎(がそくえん)

- 膝の内側から膝下にかけて痛い

- 走ったり、ジャンプすると痛い

- 押されると痛い

- 長時間歩いたり、階段の昇り降りで痛い

- 病院で「鵞足炎」と言われた

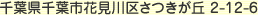

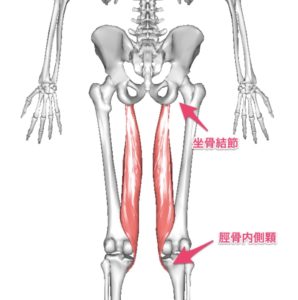

「鵞足(がそく)」って、なに?

鵞足とは、膝の内側の下にある筋肉の付着部のことを言います。

この部分には、縫工筋(ほうこうきん)・薄筋(はっきん)・半腱様筋(はんけんようきん)

どんな症状が出るの?

走る・ジャンプ・ステップ動作により、膝の下や内側に痛みが生じます。

また、患部に熱っぽさや腫れを伴うことがあり、膝の曲げ伸ばしでも痛みを生じます。

膝を完全に伸ばした時・スポーツでは走ったり・ジャンプの着地・ステップ動作で痛みを感じます。

症状の悪化に伴い、階段の昇り降りや歩いているだけでも痛みが生じ、日常生活にも支障をきたします。

鵞足炎になりやすいスポーツ

・マラソン

・サッカー

・野球

・バスケットボール

・バレーボール

・テニス など・・・

なぜ、鵞足炎が起こるの?

①過剰な負担・使い過ぎ(オーバーユース)

・急にスポーツを始める

・スポーツの練習量が増える

・長時間歩いたり、階段の昇り降り

・硬い地面を走る

・クッション性の悪い靴を履いている

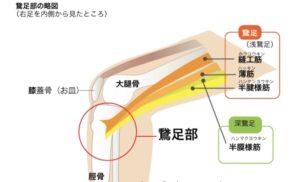

②X脚

膝が内側にくっついて、くるぶしが離れてしまうような形状の足をX脚と言います。

X脚では鵞足部によりストレスがかかりやすくなります。

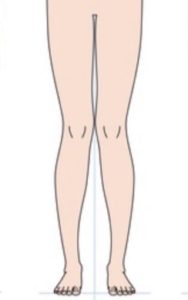

③回内足

後ろからみた時に踵の骨が内側に傾いている状態を回内足と言います。

回内足では膝にも影響を及ぼし、膝が内側に入りやすくなるため、鵞足へのストレスを強め

てしまいます。

また、土踏まずが潰れてしまっている偏平足も同じような原因となります。

④足首が痛い

つま先を上に反らすように足首を動かす動作を足関節の背屈と言います。

この背屈の動きが硬いと、足に体重をかけた時に膝を内側に向けたり、つま先を外に向ける

ことで代償することが多く見られます。

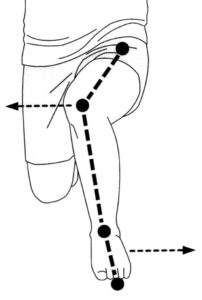

⑤ニーイン・トゥアウト

膝が内側に入り、つま先が外側に向いている状態をニーイン・トゥアウトと言います。

スポーツ時やスクワットの動作、ジャンプの着地の時に膝が内側に入り、つま先が外側に向

きやすい場合は、X脚・回内足と同じように鵞足へのストレスを強めやすくなります。

鵞足を構成する筋肉

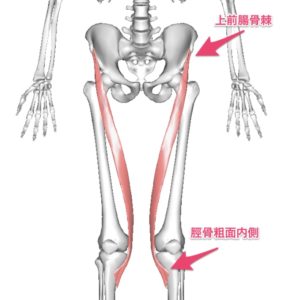

①縫工筋(ほうこうきん)

上前腸骨棘(骨盤の前にある骨の出っ張り部分)から脛骨の内側部に付いている筋肉。

<特徴>

・人間の身体の中で最も長い筋肉

・あぐらをかくように股関節を外側に曲げたり、膝を曲げる

・脛骨を内側に捻る「内旋」

・瞬発力やジャンプ系の動作時に働く

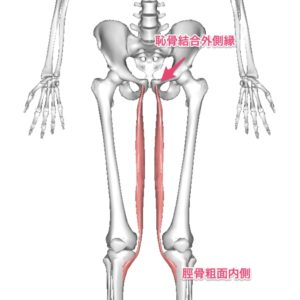

②薄筋(はっきん)

骨盤の下方にある恥骨から脛骨の内側に付いている筋肉。

<特徴>

・膝を曲げる

・股関節を内側に動かす「内旋」

・脛骨を内側に捻る「内旋」

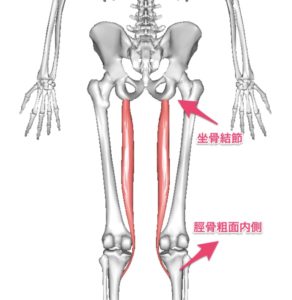

③半腱様筋(はんけんようきん)

お尻のあたりにある坐骨という骨から脛骨の内側に付いている筋肉。

<特徴>

・膝を曲げる

・足を後ろに伸ばす股関節の「伸展」

・脛骨を内側に捻る「内旋」

④半膜様筋(はんまくようきん)

半腱様筋よりも内側にあり、坐骨から脛骨の内側に付いている筋肉。

半膜様筋は内側の靱帯や半月板にも繋がっています。

<特徴>

・膝を曲げる

・足を後ろに伸ばす股関節の「伸展」

※今まで鵞足は半膜様筋以外の3つの筋肉で構成されていると言われていましたが、最近はこの半膜様筋も鵞足の構成に関与しているのではないかと言われていますので、覚えておきましょう。

鵞足の役割

鵞足は『 膝を安定させてくれる筋肉 』です。

主にスポーツ動作などで膝が内側に入り、つま先が外側に向いている状態(ニーイン・トゥアウト)の制動をする働きがあります。

膝が内側に過剰に行き過ぎないように膝を支えています。

鵞足炎はこのような動作の繰り返しによって、鵞足を形成する筋肉とその下に存在するクッションの役割がある滑液包という袋に摩擦ストレスがかかることによって炎症が起きてしまいます。

千葉市花見川区さつきが丘接骨院での治療法

「運動時に鵞足に痛みが出る」「鵞足を押されると痛い」などの特徴的な症状が見られた場合は、鵞足炎と診断します。

しかし、鵞足炎はレントゲンでは異常が見られないため、膝の不安定性やレントゲンで他の組織に損傷が見られた場合は、MRI検査を受けることが有用です。

①安静にして炎症を抑える

治療の大前提となります!!

鵞足炎は使い過ぎ(オーバーユース)が主な原因となるため、痛みによって運動に支障をきたしている場合は、安静にして患部へのストレスをかけないことが重要です。

千葉市花見川区のさつきが丘接骨院では、急性や痛みが強い場合は、電気療法をしながらアイシングをします。

電気療法の効果は、【痛みを和らげる】【筋肉を和らげる】【リラックス効果】などがあります。

アイシングをすることで、炎症を抑えます。

<自宅でアイシングをする時の注意点>

氷を直に置いたり、氷水やアイスノンなどをそのまま置くと、凍傷になる恐れがあります。

長時間アイシングするのも禁物です。

タオルを巻いたり敷いたりしてからアイシングをしましょう。

時間は15分を1回として、休憩を入れながらこまめに冷やすことをオススメします。

千葉市花見川区の当院ではアイシングの他に、REBOX(レボックス)という器具を使います。

細胞や組織が損傷すると、身体の中に流れている生体電流がうまく流れなくなり、プラスイオンとマイナスイオンのバランスが崩れてしまいます。

REBOXは、バランスが崩れた組織内のプラスとマイナスイオンを正常な状態に戻して、痛みや筋肉の萎縮を改善します。

②温熱療法

強い痛みが和らいできたら、患部を温めましょう。

温めることで、血流を促進して組織の回復、筋肉の緊張を和らげる効果があります。※痛みが強い時に温めてしまうと、痛みがより強くなり逆効果になってしまうので気をつけましょう。

③ストレッチ

痛みが治まってきたら、筋肉をほぐしたり、ストレッチや筋力トレーニングをして柔軟性を高めたり再発防止に繋げることが大切です。

④筋肉トレーニング

・ニーイン・トゥアウトを改善

膝が内側に入らないためには股関節の筋肉が重要となります。

特に中殿筋や外旋筋が弱ると膝が内側に入りやすくなります。

・回内足を改善

足が回内方向に向かないためのトレーニングが重要となります。

⑤正しいフォームづくり

運動時に「膝が内側にはいっていないか?」「踵が外側に向いていないか?」を確認しまし

ょう。

X脚などは、シューズの調整や足底板(インソール)の使用で重心のバランスを正常に保ちま

しょう。

問題がない人でも、「靴のサイズは合っているか?」「十分な衝撃吸収力はあるか?」「靴

の底は斜めになっていないか?」を確認しましょう。

その他、お悩みの方はこちら

【主にスポーツによる痛み】

◆腸脛靭帯炎・ランナー膝に関するお悩みはこちら

◆ジャンパー膝に関するお悩みはこちら

◆オスグッド病に関するお悩みはこちら

◆肉離れに関するお悩みはこちら

◆アキレス腱に関するお悩みはこちら

◆シンスプリント(すねの痛み)に関するお悩みはこちら

◆足の捻挫に関するお悩みはこちら

【その他による痛み】

◆半月板に関するお悩みはこちら

◆変形性に関するお悩みはこちら

◆踵に関するお悩みはこちら

【なかなか治らない痛み】

◆ショックマスターに関するお悩みはこちら